京都女子大学附属小学校

教育研究会レポート 3 (2012年12月27日)

11月17日に京都女子大学附属小学校の「教育研究会」に参加して参りました。

今回は対談「あまんきみこさんの世界」についてご報告いたします。

研究会 当日スケジュール

公開授業Ⅱ(9:50~10:35) 5年 言葉を豊かに 「俳句を」 〔体育館〕

授業者 吉永 幸司

全体会 挨拶(公開授業Ⅱの授業説明) 校長 吉永 幸司

研究の概要 研究主任 細川 寿樹

対談 「あまんきみこさんの世界」 あまんきみこ先生

対談者 砂崎美由紀

砂 崎美由紀教諭と対談しながら、あまんきみこさんの「お話つくりの心」が解き明かされて行ったのですが、砂崎先生が「せっかくですから、あまんきみこ先生に 「ちいちゃんのかげおくり」を朗読していただきましょう。」と提案された時に、しまった!!!と思いました。私は、大急ぎで鞄からマスクと、メガネを出し て装着しました。絶対に泣いてしまうと思ったのです。自分で読んでも泣いてしまう悲しいお話なのに、あまんきみこさんの優しい声で朗読していただいては涙 を我慢できるはずは無いのです。涙はマスクとメガネでごまかすとしても、嗚咽が漏れそうです。あぁ、まさか朗読があるなんて・・・。

でも、わたしより先に後ろの席の若者の嗚咽が聞こえてきました。

あまんきみこさんのお話によると、「ちいちゃんのかげおくり」は、おばあ様、おかあ様、そしてちいちゃんの三代のお話になる予定で書き始めたものだそうです。でも、ちいちゃんを生き返らせようと何度書き直しても、ちいちゃんは空に行ったきり帰ってこなかったそうです。

そんなことが、あるのでしょうね。

あまんきみこさんが与えた命ですが、ちいちゃんは自分で生き始めたのでしょう。

あまんきみこさんは、「私にとっての戦争は、空からくると思っているんです。そして、戦争と云うもには双方にとって聖戦なのかもしれません。未来をなくすことが子どもの死なんだと思います。」と仰っていました。

私は、あまんきみこさんの作品の中では、「きつねのおきゃくさま」が好きです。

息 子が幼児教室で「きつねのおきゃくさま」を読んでいただいて、もう一度読みたいからどうしても購入してほしいと言うので、ジュンク堂に注文して、受け取り に行って、「早く早く。」とせがむ息子のために、話の内容を知らないままに、レジの前のベンチに座って読み始めたのはいいけれど、可哀想すぎて我慢できず に泣き出して、それも恥ずかしいくらい泣いてしまって。有り難いことに、レジコーナーにいた数人の店員さん方が、泣いているわたしには気づかないふりをし て、急に忙しくあちこちに散って下さいました。迷惑をおかけしました。

今でも、「きつねのおきゃくさま」と「ないたあかおに」は、涙なくしては読めない絵本です。

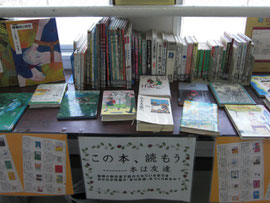

あまんきみこさんの紹介コーナーがありました。

京都女子大学附属小学校は本にあふれています。

教育研究会レポート 2 (2012年11月26日)

11月17日に京都女子大学附属小学校の「教育研究会」に参加して参りました。今回は先の公開授業Ⅰの報告に続いて、「公開授業Ⅱ 5年 言葉を豊かに 「俳句を」 授業者 吉永幸司」 についてご報告いたします。

研究会 当日スケジュール

公開授業Ⅱ(9:50~10:35) 5年 言葉を豊かに 「俳句を」 〔体育館〕

授業者 吉永 幸司

全体会 挨拶(公開授業Ⅱの授業説明) 校長 吉永 幸司

研究の概要 研究主任 細川 寿樹

対談 「あまんきみこさんの世界」 あまんきみこ先生

対談者 砂崎美由紀

体育館に持ち込まれた5年生の机と椅子です。

全国から集まった約800名の熱心な先生方に囲まれての授業です。

約 800人の方に囲まれていても授業になるなんて、吉永幸司校長先生も児童もお見事としか言いようがありません。いつもの教室でもなく、大勢の方に囲まれて の授業です。そんな状況で、決められたセリフを言うのではなく、生きている授業が行われるなんて、この目で見なければ信じられない事です。

授 業の中で、吉永校長先生は児童に対して、「俳句は「お話」なのですよ。どういうことを言いたいかを考えながら読んでいくと、俳句が近づいてくると思う。」 とか、「お友達がその俳句を選んだ理由を聞いて、心を広げてほしい。」と仰った言葉が印象に残りました。そして、吉永校長先生は、児童の勇気をどんどん引

き出していました。勇気を出して意見を発表する児童の勇気をまず褒める、と同時に「今のこの言葉が好きです。」であったり、「良いと思いますね。」といっ た決して大仰な褒め言葉ではないのですが、その意見の両方を褒めることにより信頼関係を育んでいるように思いました。その信頼関係が勇気を引き出すので しょう。見ている人の心が暖まる授業でした。あっと言う間に終わってしまいました。

授業の後で、吉永幸司校長先生による「公開授業Ⅱの授業説明」がありました。

「本 日の授業は、「言葉を増やす・言葉を広げる「俳句を・・・」第3次の授業でした。この授業では、各々が俳句作品一覧表から選んだ俳句を紹介します。紹介す る作品を選び、その理由を述べながら、聞き手が納得できる言葉を使うことを大事にした交流活動の場を設けることにより、言葉を増やす、広げることに心を向 かわせたいと考えたからです。

子どもは自信が持てれば伸びます。伸ばす秘訣は、10のうち1の良い所を見つけて褒める。そして、友達が認め合うことが大切、クラスのコミュニケーションが大切なのです。さらに、友達が言ったことにどう心が動いているかを発表することが大切です。」と、説明がありました。

最後に、心に残った吉永校長先生のお言葉をご紹介します。

「なんでもできる子を中心にしていると心を動かすことは少なくなってきます。しかし、出来ない、わからない、いやだなぁと思っている子を引っ張り出してみると、その子達が何でもやれる子の心を動かすような授業を作りだしていくことが分かりました。」

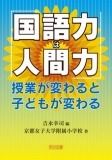

「国語力は人間力 ~授業が変わると子どもが変わる~」

教育研究会レポート 1 (2012年11月23日)

11月17日(土)に京都女子大学附属小学校で行われた「教育研究会」に参加して参りましたので、ご報告いたします。この「研究会」には昨年も参加させていただき大変感激いたしましたので、今年も楽しみに待っていたのです。

京都女子大学附属小学校の教育理念は「いのち・こころ・ことば」、合い言葉は「国語力は人間力」です。

研究会スケジュール

公開授業Ⅱ(9:50~10:35) 5年 言葉を豊かに 「俳句を」 〔体育館〕

授業者 吉永 幸司

全体会 挨拶(公開授業Ⅱの授業説明) 校長 吉永 幸司

研究の概要 研究主任 細川 寿樹

対談 「あまんきみこさんの世界」 あまんきみこ先生

対談者 砂崎美由紀

校門前で受付を待つ人々

1年1組の砂崎美由紀教諭の授業「ずうっと、ずっと、大すきだよ」は大人気でした。

皆さん必死でメモを取っていました。

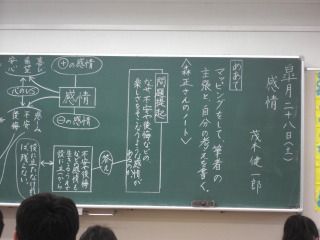

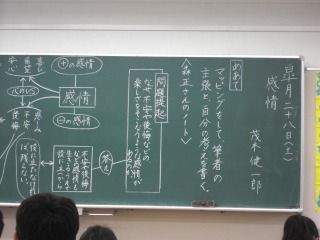

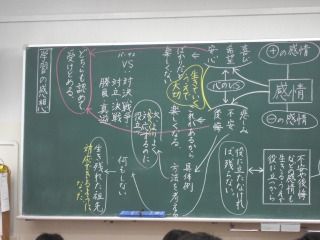

人だかりができていて、黒板の一部しか撮影できませんでした。

でも、この一部分だけでも砂崎美由紀教諭の板書の素晴らしさがわかっていただけると思います。

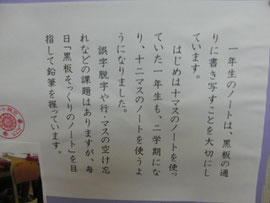

1年2組の廊下に貼られていた弓削裕之教諭からのメッセージです。

廊下に展示されていた1年1組生の国語のノートです。

これは、昨年、私が砂崎教諭の6年生の授業(マッピング学習)を拝見した時のものです。

2011年 砂崎美由紀教諭の授業見学レポートはこちらをご覧ください。

全校公開授業でしたので、全て見てまわりましたが、どの先生の板書も素晴らしかったです。

一部をご紹介いたします。

3年2組 須賀健一教諭によるホワイトボードを使った授業「三年とうげ」

(コンピューター室にて)

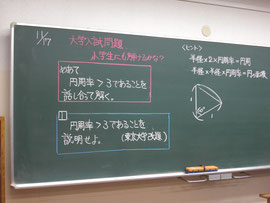

6年1組 細川寿樹教諭による授業「大学入試、小学生にも解けるかな?」

教育研究会レポート(2011年11月19日)

2011年 11月19日(土曜日)

京都市東山区にある「京都女子大学附属小学校 教育研究会」に参加しましたので、研究会の様子をご紹介いたします。

京都女子大学附属小学校の教育理念は「いのち・こころ・ことば」、合い言葉は「国語力は人間力」です。

以前に、吉永幸司校長先生にインタビューさせていただいた時に、吉永幸司校長先生は、国語を教科の一つと捉えているのではなく、教科書にあるような丁寧な 言葉を使い、教科書上では登場人物の心を読み取ろうと注意して読み進めているように、日常生活においてもそのように国語的に生きることを目指していらっ

しゃるのではないかと感じました。そして、今回の教育研究会に参加させていただき、国語力を日常に生かすことが「国語」の本分ではないかと思いました。

(参観授業中の写真撮影は許可されていませんでしたので、

以前に砂崎美由紀教諭の国語授業を見学させていただいた時の板書をご紹介します。)

京都女子大学附属小学校 国語授業見学の様子はこちらをご覧ください。

公開授業Ⅱは、3年 4行作文「私のモノ物語」 授業者 吉永幸司校長先生でした。

その後、全体会があり、公開授業Ⅱについて吉永幸司校長先生の説明がありました。

全国から600人以上の方々が参加され、附小の国語力育成授業を是非見てみたいという、皆さんの熱い思いが伝わってきました。

「京都女子大学附属小学校 教育研究会」のパンフレットから抜粋したものをご紹介いたします。

Ⅰ.平成23年度 研究・実践の概要

1. 研究主題

「国語力は人間力」 ~丁寧に考え、丁寧な言葉を使って表現できる子どもを育てる~

2. 研究テーマ設定について

本 校では、「国語力は人間力」を合い言葉に、国語力は全ての教科・生活において学びの基礎であると考えてきました。例えば、他教科の問題を正しく把握するた めにも国語力が必要です。友達関係なども言語の力により深めることができます。そこで、国語力を育成する授業や取り組みを展開して、豊かな人間関係を目指 してきました。

附小の児童の実態から、音読やノート指導で一定の成果を上げることができたと考えて、今年度は、次のような研究に取り組んでいます。

1、授業の質を変える時期と捉え、考える子どもの育成に重点を置き、国語力をさらに、日常に活用します。

2、授業で子どもも教師も勝負する学校づくりをします。教えることと育てることをわきまえて指導します。(受容と発動のバランス)

3、「国語力は人間力」を日常化します。挨拶・返事・呼名・丁寧語の徹底

・きめ細かな日常の指導で課題を残しません。

・国語を中心に全教科、特に理数に力を入れて取り組みます。

・文で話せる子ども、複数以上の文で話ができる子どもに育てます。

新 学習指導要領では、「確かな学力」を基盤に生きる力を身につけることを目指しています。具体的には基礎・基本的な知識・技能をきちんと習得して、その上で 自ら学び考えることによって、思考力・判断力・表現力が養われます。この「確かな学力」は、言葉の力に支えられています。物事を認識するとき、言葉で整理

して、思考・判断します。その人の持つ語彙力によって認識の深さが違います。色々な言葉を覚えると、自分の思いや考えを丁寧に表現することができます。

これらの点を踏まえ、学校生活をより良くする国語力の育成に取り組んでいます。

以上です。

吉永幸司校長先生は全体会で、「質問を大切にすると、考える力が育つ。」と仰いました。

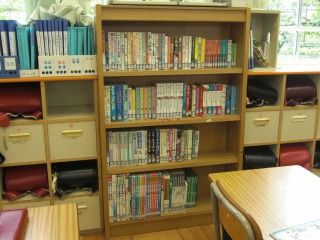

学校図書館

休み時間は本好きな子どもで一杯になるそうです。

子どもの笑顔を守りたい。幼児教室けいkids+の心です。

京都女子大学附属小学校 国語の授業見学レポート

2011年 5月28日 京都女子大学附属小学校で6年生「国語」の授業を見学させていただきました。

あれが小学生の国語の授業でしょうか。私が高校で受けていた授業と同じものでした。

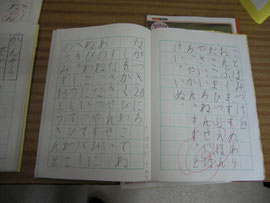

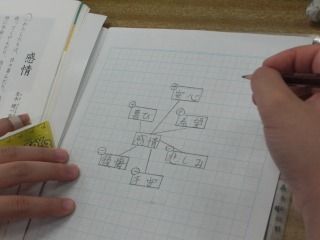

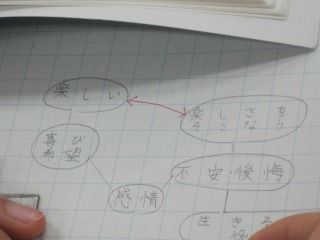

何が同じかと言うと、先生の指示がなくても、自分で自分流のノートを作っていたところが同様でした。

小 学校の国語のノートといえば、先生の板書をそのまま写すものかと思っていました。私の時はそうでしたし、息子の小学校時代を考えてもそうだったと思いま す。でも、京都女子大学附属小学校の6年生の国語ノートは一つとして同じものはありません。一人一人が、ノートの上に心を広げるのです。文章を読み取り、

考えを深めるのです。思索するのです。筆者の訴えたいことを探り、自分の意見をまとめることで、自分の魂を磨いていくのです。

小学校の国語であそこまで思索できるものでしょうか。

授 業は、姿勢を正して「お願いします」から始まりました。私以外にも見学者がお二人いらっしゃったのですが、後ろを向いて私たちにも「お願いします。」とご 挨拶をしてくれました。それから、芥川龍之介の「蜘蛛の糸」の一部を暗唱して聞かせてくれました。これは、今、全学年が取り組んでいる暗唱の課題だそう で、遠くの教室から低学年の可愛い声が聞こえてきていました。

そういえば、けいkids+教室生で京都女子大学附属小学 校に在籍しているお母さまに、体育館の壇上で話すときに、先生方はマイクを使用されるけれど、生徒は毎日の国語の音読や暗唱でしっかり発音する練習ができ ているからか、マイクがなくても体育館の後ろにまで声が届くのですよ。」とお聞きしたことがあります。

教材は茂木 健一郎さんの「感情」 光村図書出版でした。

先生は、6年生の国語の専科の 砂崎 美由紀教諭です。

これがマッピングです。

1人1人違います。

砂崎 美由紀教諭です。「マッピングしながら自分の意見も書き入れましょう。」と、声掛けがありました。

こ れに対して、みんなの意見を聞いていきました。賛成意見、反対意見、付けたし等を書き足していきます。級友の「気づき」や「意見」に対する賞賛も出まし た。生徒はこの板書を書き写すことを強制されません。書き写すことも大切ですが、意見を交換することのほうに重点が置かれているようでした。校長先生の吉 永幸司先生は、「国語は声を出すことと書くこと」と仰っていましたが、その意味が分かりました。自分の感情を人に伝えることが「国語」でした。

あ る生徒のマッピングを基調にしながら、自分の考えと相対化して、共同思考性を高めて、マッピングを完成させるのです。非常によく考えられた授業でした。今 日、見学させていただいた授業は、学習に入ってから3時間目の学習だそうです。1時間目の学習は、全体をつかみ、2時間目は各段落をまとめ、そして、この 3時間目の学習がマッピングだそうです。

そして、最後に「学習の感想」を書いて授業は終了しました。砂崎先生が生徒のノートを集 めました。砂崎先生は子どもたちの思考をたどるそうです。そして、アドバイスを書き入れて、より高い思考を促すそうです。最後の最後まで、きっちりした学 習指導でした。砂崎先生は妥協しません。

あっと言う間でした。私も生徒のひとりになって、夢中になっていました。体が熱くなりました。

これが、京女さんの国語なのですね。見事と言うしかないです。

楽 しい授業とは、笑い声が出るような授業を指すだけではないように思いました。笑い声はありませんでしたが、私語もありませんでした。子どもたちは考えるこ とに夢中なのです。思考が深まっていくから静かなのです。考える喜びや自分を磨く喜びがある授業こそが、楽しい授業なのかもしれません。

学級文庫も充実していました。

図書室も本好きの生徒でいっぱいでした。

京都女子大学附属小学校のホームページはこちらです。

吉永幸司校長先生は、ブログを書いていらっしゃいます。

是非、ご覧ください。

絆ー365

子どもの笑顔を守りたい。幼児教室けいkids+の心です。

関西私立小学校 説明会・公開行事紹介

関西私立小学校 説明会・公開行事紹介