近畿大学附属小学校

近畿大学附属小学校 5年生「東京学習旅行」レポート(2012年12月19日)

近畿大学附属小学校から、5年生の東京学習旅行についてレポートが届きましたので、ご紹介いたします。

教育方針は「智(叡智教育)」「徳(道徳教育)」「体(健康教育)」の三位一体の全人教育です。

近畿大学附属小学校のホームページはこちらをご覧くださ

国会議事堂

最高裁判所大法廷

「5年が東京学習旅行に行って参りました。社会科で学習した三権分立について、実際に現地に行って 見学することによって理解を深めます。3泊4日で、明治神宮、最高裁判所、国会議事堂、防衛省、国立科学博物館、東京スカイツリーなどを見学しました。」

近畿大学附属小学校 校長 木原晴夫

近畿大学附属小学校は「実地に学ぶ」学習旅行を実施 しています。4年生は「木曽三川・近江学習旅行」(3泊4日)、5年生は「東京学習旅行」(3泊4日)、6年生は「北海道修学旅行」(4泊5日)に行きま す。子どもたちは、事前学習の後でさまざまな体験をしながら実地に学習することで、わかることの嬉しさや、勉強の面白さを体感します。近畿大学附属小学校

の児童たちが意欲的に学んでいるのは、こうした体験学習で培われた学習意欲に拠るものかもしれません。

そして、近畿大学との連携教育により、小学校の時代から本物を体験し、最高のものにふれることで、将来の自分の姿を鮮明に描くことができるようになることも、学習意欲をかきたてている一因だと思います。

連携教育の一部をご紹介します。医学部では「医学部・附属奈良病院の見学」、文芸学部では「狂言鑑賞会」、薬学部では「くすり教育」、法学部では「法廷教室での模擬裁判」、農学部では「食育授業・教材園作業体験」等があります。

教育の入り口である小学校で、本物に触れ、最高のものに触れることは、想像以上に「生きる力」を生むような気がします。

1年信貴山学舎宿泊行事レポート(2012年12月3日)

近畿大学附属小学校から、1年生の信貴山学舎での宿泊行事についてレポートが届きましたので、ご紹介いたします。1年生さんにとっては初めての宿泊行事です。写真の背中から、1年生の緊張が伝わってきます。がんばれ、1年生。

近畿大学附属小学校の教育目標は「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人を育成する。」

教育方針は「智(叡智教育)」「徳(道徳教育)」「体(健康教育)」の三位一体の全人教育です。

多宝塔の前で

この2日間で、 自分に負けない強い心をしっかり育てていきます。そして、父母、友だちを含め、自分はたくさんの方々のお世話になっているという事に気づき、感謝の気持ち も育てていきます。基本的な生活習慣(荷物の整理・食事作法・お布団のたたみ方・お風呂の入り方・トイレの使い方・畳の歩き方など)についても大切にします。

近畿大学附属小学校では、昭和29年の創立以来、重視してきた「体験学習」の一環として、低学年から宿泊を伴う集団生活(信貴山学舎・高野山学舎・吉野学舎)を実施しています。そして、豊かな自然の中で基本的生活習慣を身につけるとともに適切な人間関係力を育て、「思 いやる心」や「感謝の気持ち」を育んでいます。

1年生は、出発の前日、6年生から「励ましのお手紙」をいただいたそうです。6年 生さんの優しさや思いやりの心を受け取っての信貴山学舎宿泊です。心強かったでしょうね。このように、ただ宿泊するだけでなく、その行事の周りにある温か い心までを感じることが1年生をより大きく成長させるのだと思います。近畿大学附属小学校は、「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人になろう」と

の教育理念のもと、さまざまな教育活動を展開しており、この信貴山学舎もその一貫なのですが、近畿大学附属小学校のあらゆる活動はこの教育理念に対してぶ れがないと思います。

11月29日(木)に、近畿大学附属小学校にロンドンオリンピック アーチェリー銀メダリスト 古川高晴選手(近畿大学職員)が来校されたそうです。その時の写真も届いていますので、ご覧ください。

「子どもたちの前で、練習用の弓矢で的をねらってくれました。

その瞬間に場内が一瞬しーんとなりました。」

白浜臨海学舎レポート (2012年8月15日)

2012年 8月15日

近畿大学附属小学校の木原晴夫校長先生から、7月に行われた「白浜臨海学舎」のレポートが届きましたので、ご紹介いたします。

7月3日から6日まで、6年生の白浜臨海学舎が行われました。

年々児童数が増え、宿泊のキャパサイズを考慮し、今年度から白浜の白良浜で実施することになりました。

この学舎は、90分間の遠泳を通して、身体と心をきたえることが目的になります。

とくに、遠泳中にはいろいろなドラマがあり、子どもたちは「自分はひとりではない。たくさんの方々の支えがあってがんばれる。」ということを実感し、感謝の気持ちと思いやりの心をもつことになります。

最終日には、近畿大学白浜水産研究所の見学を行い、クロマグロの完全養殖の説明を受け、いけすでは鯛やくえの様子を実際に見ることができました。現在、世界各国で行われている養殖産業は、ほとんどが近畿大学の研究と技術であるとこもわかりました。

この白浜臨海学舎のことを地元紙「紀伊民報」が取り上げてくださいました。

「白良浜で臨海学舎スタート 5校919人参加」

白浜臨海学舎の日程

1日目 50分の練習。

2日目 午前 60分の練習。

午後 70分の練習。

3日目 午前 90分の遠泳。

午後 白浜エネルギーランド。夜はナイトアセンブリー。

4日目 近畿大学白浜水産研究所の見学。

90分間の遠泳中です

クロマグロの完全養殖の説明を聞きます

クロマグロの完全養殖の説明を聞きます

以上、白浜臨海学舎の報告です。

近畿大学附属小学校校長 木原晴夫

信貴山学舎宿泊レポート (2011年11月14日)

2011年 11月14日

近畿大学附属小学校 木原晴夫校長先生から1年生が1泊2日で体験した信貴山学舎宿泊レポートをいただきましたのでご紹介したします。児童の笑顔が素敵ですよ。

1年生が、1泊2日で信貴山学舎に行ってきました。

この学舎の目的は、山の自然の中で、生活と心のお勉強をすることにあります。

生活のお勉強では、畳の部屋を中心に、荷物の整理・食事の仕方・お布団のたたみ方・お風呂の入り方・トイレの使い方など、基本的生活習慣の習得と自分のことは自分でするということを学びます。

心の面では、集団生活の中で、父母、友だちをふくめ、自分はたくさんの方々のお世話になっているということに気づき、感謝の気持ちをもつことになります。つまり、自分はひとりでは生きていないということを学びます。

1日目は、多宝塔でのスケッチや信貴山縁起絵巻由来の空鉢山に登ったり、山内を散策します。

2日目は、ご住職の法話を聴き、朝護孫子寺本堂のお参りなどがあります。

1年生は、この学舎で、今まで自分ができなかったことができたり、嫌いなものが食べれたり、友だちとなかよくなったり、たくさんの達成感をもって学校に帰ってくることができました。この貴重な体験をこれからの学校生活や家庭生活に生かしてくれることと思います。

とても充実した信貴山学舎でした。

近畿大学附属小学校校長 木原晴夫

近畿大学附属小学校には教育目標を実現するための「教育の三大方針」があります。

それは、

1、叡智教育・・・智をほりおこす教育

2、道徳教育・・・心をみがく教育

3、健康教育・・・からだをきたえる教育 です。

この叡智、道徳、健康教育によって培われた「自ら学ぶ心」「思いやりの心」「感謝の気持ち」は、上のような伝統行事を体験することで、より確かなものになります。

こ の1年生の信貴山学舎宿泊(1泊2日)以外に、2年生は高野山学舎宿泊(2泊3日)、3年生は吉野学舎宿泊(2泊3日)、4年生は木曽三川・近江学習旅行 (3泊4日)、5年生は東京学習旅行(3泊4日)、6年生は北海道学習旅行(4泊5日)の伝統行事があります。学年が上がり、宿泊行事を終えるために児童 たちはぐっと成長します。

近畿大学附属小学校の行事は、ただ行くのではなく、低学年では基本的な生活習慣を身につけるためにきめ細やかな指導があり、高学年ではきちんと事前学習をした上で「「実地に学ぶ」ことで、学ぶおもしろさ、わかる喜びを体験できるように工夫されていると思いました。

子どもの笑顔を守りたい。幼児教室けいkids+の心です。

入学試験内容レポート (2011年11月2日)

近鉄電車「あやめ池」駅前が校門です。

いつでも元気な近大附属小の児童たちです

2011年10月に行われた近畿大学附属小学校の入学試験の詳しい内容を報告いたします。

来年度、近畿大学附属小学校への入学をご希望されている方は是非、参考にしてください。

平成24年度 入学試験の内容

(1)領域と時間と内容

~知育~ (30分)

<記憶・推理問題>

お話の記憶(約2分30秒) 問題数 8問

観点・・・・短いお話の内容を正確に聞くことができるか。

手掛かりをもとに、自分なりの考え方で問題を解決できるか。

<一般常識>

生活の様子や知っていることを選ぶ 問題数 4問

仲間はずれを選ぶ 問題数 1問

ものの様子や名前に合うものを選ぶ 問題数 5問

観点・・・・日常的・社会的な常識(特に家庭における生活習慣)が身についているか。

日常生活の中で、正しい言語活動を行っているかどうか。

<比較>

同図形を探す 問題数 5問

観点・・・・普段から、身の回りの色々なことに興味・関心をもっているか。

自分と他者との違いを認識したり、考えたりすることができるか。

<推量>

問題の絵の少し先のことを考えたり、想像して合うものを選ぶ。 問題数 5問

観点・・・・自己の経験をもとに、予測を立てたり推し量ったりすることができるか。

生活の中で先の展開を考え、見通しをもって行動できているか。

<数>

おにぎりやおかずの数に着目し、絵を手がかりに数の分解や合成を行う。 問題数 5問

観点・・・・日常生活の場面の中で、数について意識し、考えることができるか。

数の分解や合成をすることができるか。

<思考力>

かたちや並び方のきまりをもとに、空いているますに入るかたちを見つける。問題数 5問

観点・・・・かたちの並びに着目し、並び方にきまりがあることに気付くことができるか。

かたちの並び方のきまりをもとに、空いているますに入るかたちを見つけることができるか。

<図形・注意力>

左の図を分解してできる2つの図形を選ぶ。問題数 5問

合成して問題の絵になるように分割された合同な図形を選ぶ。 問題数 5問

観点・・・・遊びや体験を通して、平面図形を分解したり合成したりすることに慣れているか。

~生活~ (20分)

<自己紹介>

<プリントを二つ折りにして連絡袋に入れる>

<数え棒を輪ゴムで束ねる>

~集団行動~ (20分)

<体を使ったじゃんけん>

<3色の玉を使った色分けゲーム>

~面接~ (15分)

以上です。

近畿大学附属小学校は立派なビオトープがあります。このビオトープで、かってはあやめ池に生息していたゲンジボタルを復活させようと学校・児童・保護者が一丸となって活動しているのです。

先日、「日本生態系協会」(東京都)が主催する「全国学校・園庭ビオトープコンクール2011」の現地調査が行われました。このコンクールは今年で7回目で近畿大学附属小学校も含めて142校が応募しているそうです。

今年12月上旬に各賞の受賞校が決まる予定だそうですが、結果が楽しみです。

ビオトープ

子どもの笑顔を守りたい。 幼児教室けいkids+の心です。

英語授業見学レポート (2011年10月19日)

2011年10月19日

奈良市あやめ池にある「近畿大学附属小学校」の3年生英語授業を見学してまいりましたので、ご紹介いたします。

近畿大学附属小学校の中学年の指導目標は

(1)英語に関心を持ち、身近な人とのコミュニケーションと楽しむことが出来る。

(2)学習した単語や文、場面から内容を推測し、身の回りの事や自分の気持ちを表現する事が出来る。

(3)アルファベットや身近な単語を読んだり、書いたりすることに慣れ親しんでいる。

です。

英語専用の教室に移動しての授業です。

授業中に使用する基本英語文がいつでも見える所に貼ってありました。

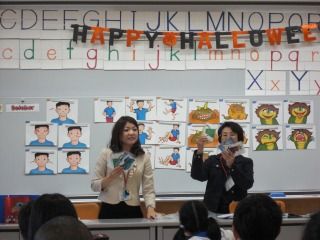

いよいよ授業の始まりです。

授業の最初の10分間は、アルファベットの大文字、小文字のマッチングゲームです。

1年生~4年生までは専任(日本人)とネイティヴによるチィームティーチング制です。

宮崎慶子先生(左)とアン先生(右)です。

モンスターの紹介です。

毛に被われている者や、歯が生えている者、角がある者、爪がある者・・・・

そのモンスターは、眼が一つで、毛むくじゃらで、歯があって・・・・

近 畿大学附属小学校はいつ伺っても、子どもたちが明るく元気が良いですね。「しつけの近小」と言われているように、礼儀正しいのですが、それ以上にパワーが 体からにじみ出ている感じです。お友達同士が仲が良いのも見ていて嬉しくなります。先生たちは叱るときにはしっかり叱る、でも、誉めるときには叱るとき以 上の愛情を持って褒めているのがわかります。素敵な小学校です。

「近畿大学附属小学校学校説明会 ~英語教育を中心にして~」は、こちらです。

近畿大学附属小学校のホームページはこちらです。

子どもの笑顔を守りたい。 幼児教室けいkids+の心です。

近畿大学附属小学校の英語とは (2011年9月22日)

2011年 9月22日(木)

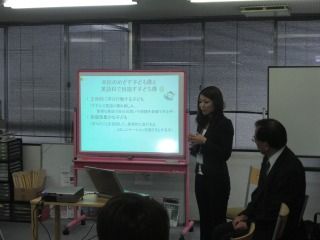

英会話「メイクウェイスタディセンター本校」にて、近畿大学附属小学校 河内睦明副校長先生と英語担当の宮崎慶子教諭をお招きして、英語教育を中心にした学校説明会を開きました。

これは英語と中心とした学校説明会第2回目です。第1回目は京都 立命館小学校の浮田恭子校長先生をお招きしました。その時のレポートはこちらをご覧ください。

第1回 英語教育を中心にした学校説明会 立命館小学校編

近畿大学附属小学校の英語教育について

英語専任 宮崎慶子教諭

・主体的に学び行動する子ども

(すすんで英語に慣れ親しみ、簡単な英語で自分の思いや感情を表現できる子)

・創造性豊かな子ども

(学んだことを活用して、意欲的に友達とコミュニケーションを図ろうとする子)

・自他を尊重し支え合う子ども

(外国の文化や習慣を理解し認め、誰とでも積極的に交流できる子)

英語科における指導概要

・1年生~4年生 週に一回 (45分) 専任(日本人)とネイティヴによるティームティーチング

・5年生~6年生 週1回+隔週1回 (各45分) 専任(日本人)、非常勤講師(日本人、近畿大学講師)

授業は「英語教室」」に移動して行われます。英語に親しんでもらえるように、教室の隅々にまで工夫が施されています。

指導内容

<低学年>

・歌を歌いながら体を動かして英語を楽しむ。 ・アルファベットに慣れ親しむ。

<中学年>

・3年生 アルファベットによる文字認識。 4年生 段階的なフォニックス指導の開始。

<高学年>

・本格的なフォニックス指導と文字指導。

低学年 指導目標

(1)英語に慣れ親しみ、体や言葉を使って英語を楽しむことが出来る。

(2)簡単な単語や文を聞き、それに応じた行動や反応をすることが出来る。

(3)簡単な単語や文を聞き、身の回りのことや自分のことが表現できる。

中学年 指導目標

(1)英語に関心を持ち、身近な人とのコミュニケーションと楽しむことが出来る。

(2)学習した単語や文、場面から内容を推測し、身の回りのことや自分の気持ちを表現することができる。

(3)アルファベットや身近な単語を読んだり、書いたりすることに慣れ親しんでいる。

高学年 指導目標

(1)ALTが話す英語を聞き、場面や状況から内容が理解できる。

(2)学習した英語を使って自分の思いや考えを相手に伝え、誰とでも進んでコミュニケーションを図ることができる。

(3)簡単な単語や文の読み書きが出来る。

英語実践の場

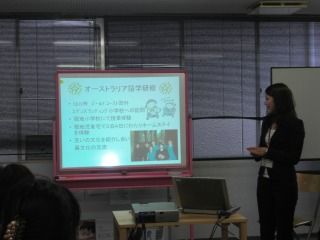

5年生の希望者がオーストラリアでの語学研修に参加します。昨年は約30名の子どもたちが参加しました。

毎年、4年生もしくは5年生希望者が「中に入ると会話はすべて英語」という近畿大学構内にある英語村E3(e-cube)を訪問します。ここでは、ネイティブスピーカーが5~6人常駐していて、スポーツやゲームを通して英語でのコミュニケーションの楽しさを体験することが出来ます。英語村に入るには、パスポートが必要なんですよ。

国語・算数・理科・社会・音楽・体育・道徳で学んだことを英語で活かすことが出来るように、学校全体で英語教育を進めています。

本校では、英語を外国語として学ぶのではありません。世界の人々ともコミュニケーションをとるツールとして学ぶだけでもありません。そして、楽しいだけでは英語を学ぶことになりません。

英語教育とは、英語を手段として世界を知ることにより、価値観の違いを認め受け入れ、一方的な見方をするのではなく、視点を変えることのできる人間を育てていく教育だと捉えています。

スケールの大きい教育方針ですね。

宮崎慶子教諭、ありがとうございました。

木原 晴夫校長先生インタビューはこちらです。

英会話学校「メイクウェイ」長谷川千恵先生の学校説明会レポートはこちらです。

子どもの笑顔を守りたい。 幼児教室けいkids+の心です。

願書の書き方アドバイス 木原晴夫校長先生から (2011年8月3日)

左から河内副校長先生、私、木原校長先生

左から河内副校長先生、私、木原校長先生

校庭で遊ぶ元気な子どもたち

校庭で遊ぶ元気な子どもたち

今回は、近畿大学附属小学校の木原晴夫校長先生に、願書の書き方についてアドバイスを頂きましたので、ご紹介いたします。

是非、参考にしてください。

願書の書き方について

・本校を志願された率直な気持ちが表現されているかどうか

学校案内等のパンフレットにある内容ではなく、実際にご覧になった学校や子どもたちの様子などから志願された理由がわかるとよいと思います。

<例>

授業に取り組む子どもたちの様子

休み時間の子どもたちの様子

先生と子どもたちとの雰囲気

子どもたちと言葉を交わされたこと

入試説明会や学校公開に参加された感想 など

・丁寧に取り組まれたかどうか

限られたスペースですので、いきなり書くよりコピーをとられ、下書きをしてから清書されるのがよいと思います。

・面接の資料として活用します

面接官は事前に願書を読み込み、面接時に活用します。書かれた内容が話題のひとつになる場合もあります。ご自身の思いや考えを素直に書かれることがよいと思います。

・最後に

来春、本校の制服を着て登校されるお子様の姿を思い描かれながら、一生懸命書かれたことが伝わってくればよいと思います。

近畿大学附属小学校校長 木原 晴夫

以上です。

「来春、本校の制服を着て登校されるお子様の姿を思い描かれながら・・・・・」って、とっても素敵なアドバイスですね。そうですね。なんだか、優しい気持ちで書けそうです。

子どもの笑顔を守りたい。 幼児教室けいkids+の心です。

近畿大学附属小学校 6年算数授業見学レポート (2011年6月16日)

担当は大西浩二先生です。

ここには写っていませんが、もう一人先生がいらっしゃいました。

近畿大学附属小学校前校長先生の福山先生です。

授業は、ご挨拶から始まります。

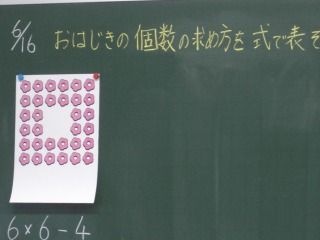

今日の目当ては①式で表す ②式を読み取る です。

「6×6-4」という式を考えました。これ以外の考えを式で表します。

10分間で出来るだけたくさん考えます。

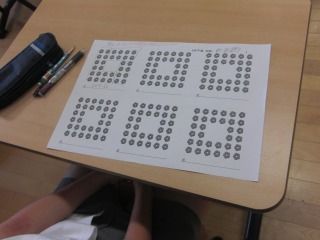

児童にはあらかじめ、このようなシートが配られています。

ここへ自分の考えた分け方と式を書き入れて行きます。

二枚目のシートに書き入れる児童もいました。

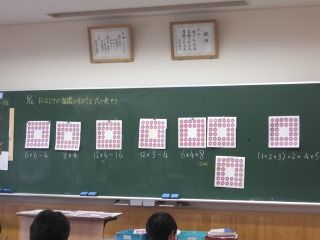

児童の考えた式を板書していきます。

「式で表す」作業です。

「私と一緒!」「少し違う!」と声が上がり、盛り上がります。

ある児童が式だけを発表し、違う児童がその式から考え方を

読み取り、おはじきの模様を区切っていきます。

「式を読み取る」作業です。

たくさんの考え方が出ました。

最後に大西先生が考えた式を、クラス全員で読み取りました。

(1+2+3)×2+4×5とは・・・・

立派なビオトープになりました。

ホタル鑑賞会は、6月11日PM7時過ぎから行われました。今年度は、産卵装置で150匹くらいが羽化しましたが(1年目ではまず考えられない数字)、 次年度に卵を10000個確保するため、150匹のうち約130匹をそのままつがいで育て、今年度は残りのホタルの幼虫27匹を放流しました。

結果、ホタルの幼虫は陸に上がり、土の中でさなぎになり、見事成虫になって、十数匹が光を放つことが出来たそうです。これは、学校ビオトープが、ホタルの生息する環境になったということになります。ホタルが光を放った瞬間、子どもたちからは歓声が上がったそうです。

子どもの笑顔を守りたい。 幼児教室けいkids+の心です。

関西私立小学校 説明会・公開行事紹介

関西私立小学校 説明会・公開行事紹介